Projektplanung

Ein Projekt zur Erstellung neuer Lehr- und Lernwelten an Hochschulen sollte systematisch und partizipativ geplant werden. Im Folgenden werden die relevanten Schritte und beteiligten Akteure näher erläutert.

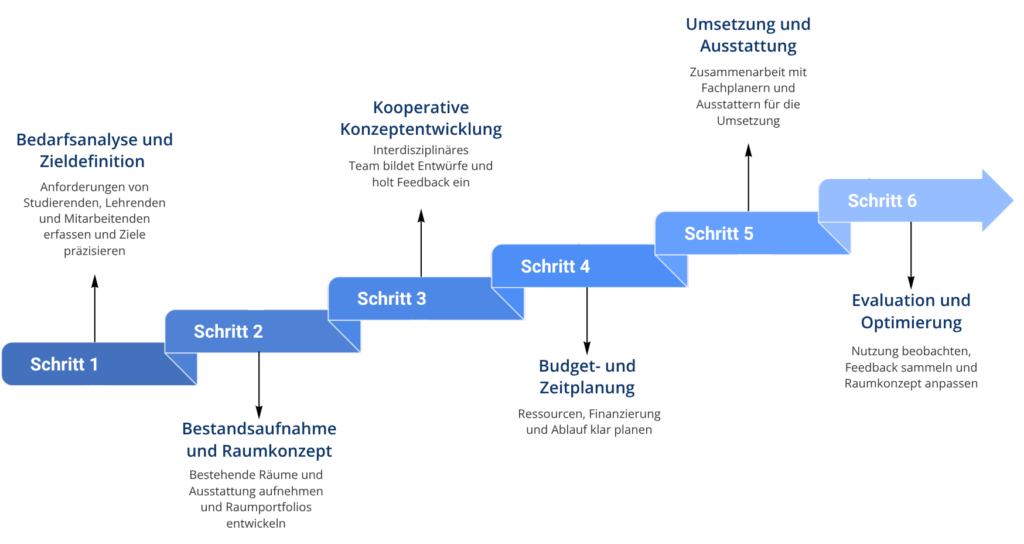

Schritte zur Projektplanung

Erfassung der Anforderungen von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden, z. B. durch Befragungen und Workshops. Ziele präzisieren (flexible Nutzung, verschiedene Lernsettings, technische Ausstattung) und in einem partizipativen Gestaltungsprozess festlegen (siehe Dokument Partizipative Gestaltung). Bei der Bedarfsanalyse und Zieldefinition sollten die Strategien der Hochschule berücksichtigt werden. So erfordern problembasiertes und projektorientiertes Lernen, forschungsorientiertes Lernen und praxisorientierte Lernsettings unterschiedliche Raumausstattungen. Die akkreditierten Curricula geben dabei vor, welche Räume und Raumtypen benötigt werden (z.B. Anzahl Vorlesungen, Seminare, Projekte, Praktika, usw.).

Aufnahme bestehender Räume und Ausstattung. Entwicklung eines Raumportfolios mit verschiedenen Nutzungsprofilen (Gruppenarbeit, stilles Lernen, hybride Formate). Bei der Bestandsaufnahme sollte auch erfasst werden, wie die Raumauslastung über das Semester hinweg ist. Oft werden große Räume nur zu Beginn des Semesters voll ausgelastet. Hier kann es z.B. sinnvoll sein, Gruppen (temporär) aufzuteilen, um so weniger große Räume zu beanspruchen.

Ziel dieses Prozessschrittes ist es, Räume zu identifizieren, die prinzipiell umgewidmet werden können. Dabei spielen sowohl bauliche Potentiale und Einschränkungen sowie angemeldete Bedarfe der verschiedenen Statusgruppen der Hochschule eine Rolle. Für die effiziente Umsetzung sollten zudem bestehende Raumkonzepte und Ausstattungsvorgaben ausgewertet und mit allen Projektbeteiligten geteilt werden.

Bildung eines interdisziplinären Planungsteams, das in Workshops Entwürfe erstellt und Feedback von Nutzer*innen einholt. Piloträume definieren und ausprobieren. Dieser Prozess kann sehr umfangreich sein und wird daher gesondert im Bereich „Kooperative Konzeptentwicklung“ beschrieben.

Klare Planung von Ressourcen, Finanzierung und Ablauf. Für die Finanzierung kommen unterschiedliche Budgets in Frage. Neben der Finanzierung durch Drittmittelprogramme oder Stiftungen kann durch Hochschulprogramme oder gemeinsame Budgetbereitstellung durch Hochschulleitung und Fachbereiche die Umsetzung einzelner Projekte gelingen. Die zeitliche Planung sollte sowohl die Hochschulabläufe (Vorlesungsfreie Zeiten, Prüfungen), die Bindung von Personal (z.B. Projektleitung, Werkstätten) sowie externe Faktoren (Ausschreibungsfristen, Verfügbarkeit von Handwerkern) berücksichtigen.

Zusammenarbeit mit Fachplanern und Ausstattern für Möblierung, Akustik, Beleuchtung und digitale Technik. Die Umsetzung und Ausstattung erfolgt gemeinsam mit verschiedenen Expertinnen und Experten (siehe unten „Beteiligte im Planungsprozess“).

Nutzung beobachten, Feedback sammeln und Raumkonzept anpassen. Für die Akzeptanz sowie weitere Ausbaustufen ist es notwendig, die tatsächliche Nutzung zu beobachten, Feedback zu sammeln und ggf. Raumkonzepte anzupassen. Eine flexible Nutzung bzw. Umnutzung ist besonders bei den ersten Pilotprojekten empfehlenswert.

Bei größeren Investitionen und Entscheidungen ist es ratsam, die späteren Nutzer*innen in den Entscheidungsprozess zu integrieren und bereits vorher Evaluationen und Umfragen zu starten, z.B. durch temporäreres Bereitstellen von Sitzflächen und damit einhergehende Zufriedenheitsbefragungen. Das öffentliche Ausprobieren von alternativen Möbeln (z.B. verschiedene Stühle oder Bänke) steigert die Akzeptanz und kann empirische Daten bei der Begründung für eine bestimmte Anschaffung liefern.

Beteiligte im Planungsprozess

Das Einbeziehen verschiedener Akteur*innen und Stakeholder-Gruppen in den Planungsprozess sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Dennoch werden schnell einzelne Gruppen übersehen oder zu spät in den Prozess mit einbezogen. Einen Überblick über wichtige Beteiligte gibt diese Liste:

- Hochschul-Management und Verwaltung: Strategische Steuerung, Bereitstellung von Ressourcen.

- Fachschafts- und Studierendenvertreter*innen: Nutzerbedarfe und Perspektiven.

- Lehrende und pädagogische Expert*innen: Didaktische Anforderungen und Lernmethoden.

- Architekt*innen und Innenraumplaner*innen: Raumgestaltung und -funktionalität.

- Akustik-, Licht- und Medientechnik-Spezialist*innen: Passende technische Lösungen.

- Möbellieferant*innen und Ausstatter*innen: Flexible und ergonomische Einrichtung.

- IT- und Digitalexpert*innen: Integration von digitaler Infrastruktur und hybriden Technologien.

- Facility Management: Erhalt und Wartung der Ausstattung.

Geeignete Planer und Firmen

Bei der Planung und Umsetzung von Räumen sind oft verschieden externe Anbieter*innen involviert. Die folgende Liste nennt einige wichtige Beispiele:

- Architekturbüros mit Erfahrung in Bildungseinrichtungen

- Spezialist*innen für Raumakustik und Beleuchtung (z. B. Akustikplaner*innen, Lichtdesigner*innen)

- Möbelhersteller*innen und Anbieter*innen für modulare Lernmöbel wie etwa Steelcase, Haworth, Sedus oder kleinere spezialisierte Unternehmen

- Technikfirmen für Medientechnik und Smart Learning Solutions

- Bildungsberater*innen und Didaktikexpert*innen, die auf Lernumgebungen spezialisiert sind

- Facility-Management-Dienstleister*innen für nachhaltigen Betrieb

Neben der Gesamtplanung ist vor allem wichtig, die späteren Nutzer*innen in die Planung einzubeziehen und ein realistisches Bild der Möglichkeiten im Auge zu behalten. Für die Ermittlung der Bedarfe, Wünsche und Raumvorstellungen empfiehlt sich ein partizipativer Designprozess mit gemeinsamen Entwürfen, Spezifikationen und Lösungsansätzen. Ein mögliches Vorgehensmodell für diesen Prozess wird im Bereich „Kooperative Konzeptentwicklung“ beschrieben.

Text: Prof. Dr. Christian Kohls