Kooperative Konzeptentwicklung

Bei der Entwicklung, Ideenfindung und Gestaltung kann ein partizipativer Prozess hilfreich sein. Dabei können Kreativitäts-Methoden und der Design Thinking-Prozess unterstützen. Die folgenden fünf Phasen stellen beispielhaft dar, wie sich Raumkonzepte gemeinsam entwickeln und abstimmen lassen.

Phase 1: Problem und Potentiale verstehen

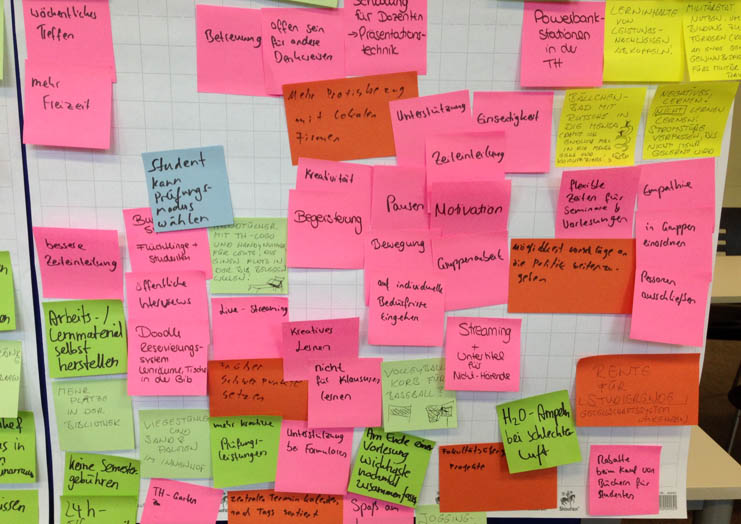

Sammeln Sie auf Sticky Notes oder auf einem digitalen Whiteboard Antworten der Teilnehmenden auf folgende Fragen:

- In welchen bestehenden Lernräumen halten Sie sich besonders gerne auf?

- Woran stören Sie sich derzeit? Was fehlt ihnen?

- Was sind Beispiele für schlechte Lernorte an unserer Hochschule? Warum?

- Was würden Sie sich wünschen? Was ist der ideale Lernort?

Phase 2: Ideen sammeln

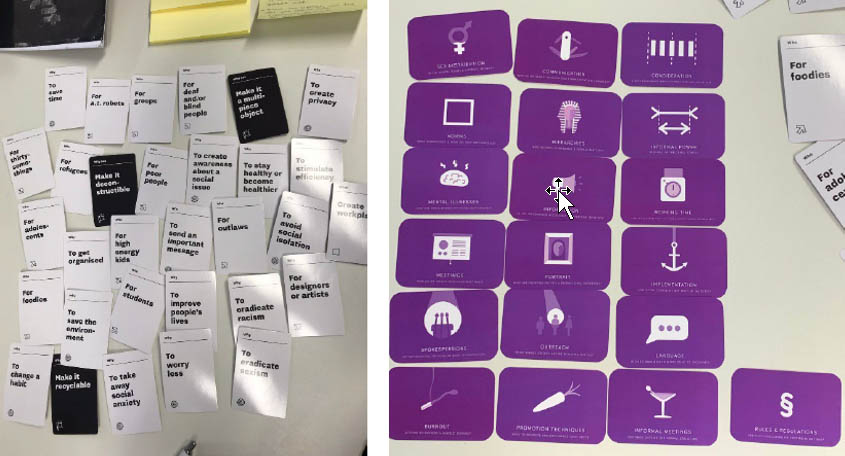

In dieser Phase geht es darum, über die oben gesammelten Wünsche hinauszudenken und ganz neue Ansätze zu entwickeln. Auch wenn diese zunächst phantastisch erscheinen: Oft lässt sich aus verrückten Ideen etwas Umsetzbares entwickeln. Um auf neue Ideen zu kommen, haben sich Impulskarten bewährt. Besonders gut sind die Konzeptkarten aus der Methodkit-Serie. Zudem können Sie die KoBa-Steckbriefe als Impulse nutzen.

Phase 3: Ideen auswählen

Ordnen Sie Ihre Ideen nach Präferenz und Umsetzbarkeit. Wenn Sie eine Idee haben, die alle besonders gut finden, die aber kaum umsetzbar scheint: Entwickeln Sie die Idee solange weiter bis etwas tatsächlich Umsetzbares entsteht.

Beispiel „Kaminzimmer“: In einer Design Session wurde von Studierenden der Wunsch nach einem Kaminzimmer geäußert. Dieses konnte später durch einen künstlichen Kamin umgesetzt werden. An der University of Washington haben wir sogar echte Kaminflammen entdeckt.

Beispiel „Lernen auf dem Mond“: Ein fliegendes Klassenzimmer der besonderen Art? Das ist wohl eher nicht möglich. Aber: Vielleicht lässt sich eine künstliche Mondlandschaft gestalten? Immer noch zu aufwändig? Vielleicht helfen schon Videoprojektionen von Mondlandschaften und ein paar aussortierte Requisiten von einer Theater- oder Filmproduktion?

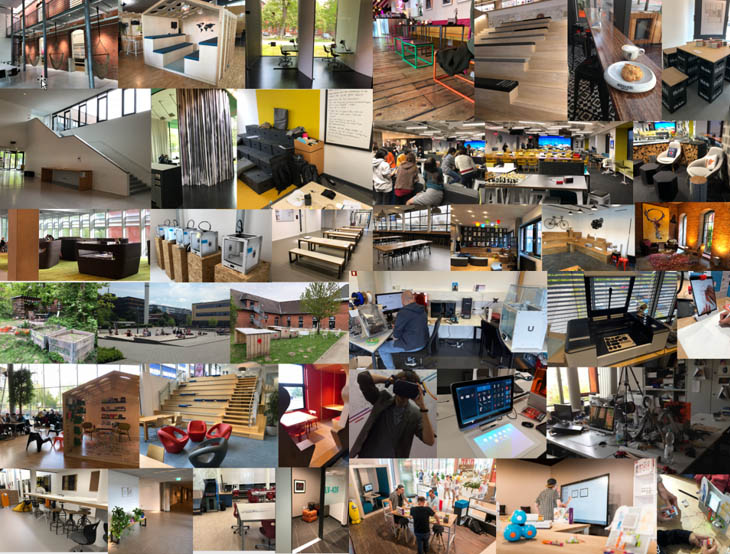

Bei unserer Bildungs-Safari an verschiedene Hochschulen haben wir nicht nur in Theatersesseln gehockt, sondern auch im Flugzeug, im Rennragen, in Strandkörben und im Wohnwagen gesessen.

Eine weitere Methode, um an der Umsetzbarkeit verrückter Ideen zu arbeiten, ist die „How might we…?“ – Methode. Dabei wird nicht gefragt, ob etwas umgesetzt werden kann, sondern es wird nach möglichst vielen Wegen gesucht, wie etwas umgesetzt werden kann. Durch die a-priori-Annahme, dass es einen Weg gibt, kommen Teilnehmende tatsächlich eher auf Lösungen, Alternativen oder Workarounds.

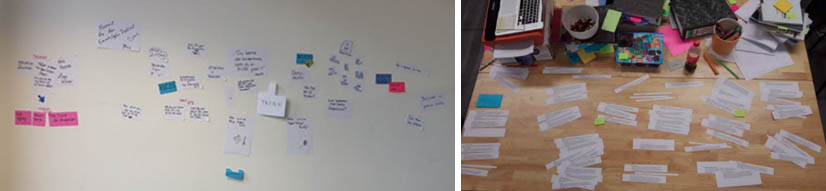

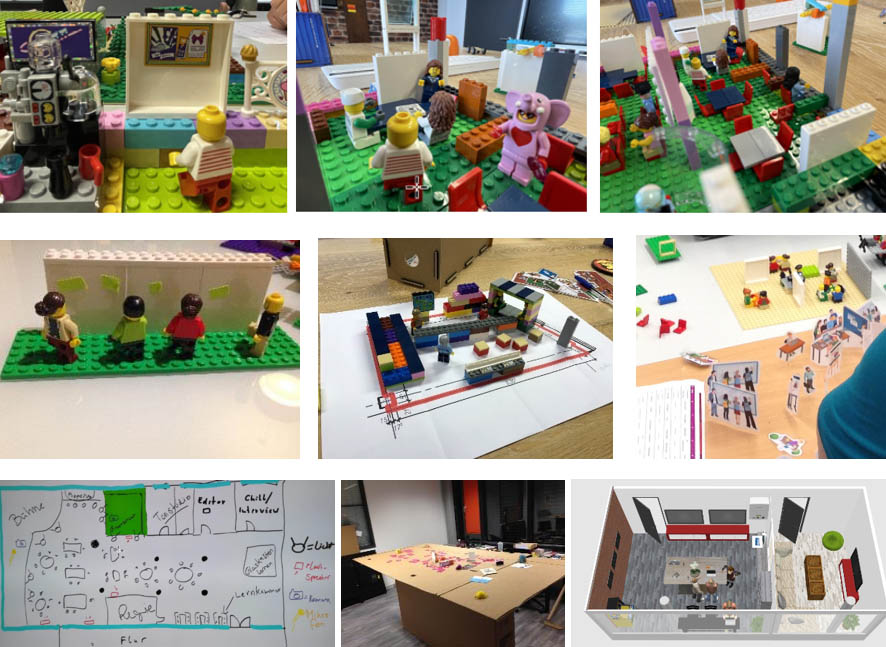

Phase 4: Prototypen und Moodboards entwerfen

Ausgewählte Ideen werden weiter auf ihre Tauglichkeit hin überprüft. Um ein Raumgefühl zu erhalten und über die Wirkung von Räumen zu diskutieren, haben sich zwei Ansätze gut bewährt.

Prototypen sind Modelle der späteren Räume. Diese können mit Pappe, Legosteinen, 3D-Drucken oder ausgeschnittenen Zeichnungen erstellt werden. Wichtig ist dabei, dass das Gestaltungsteam die einzelnen Elemente verschieben kann, um verschiedene Optionen durchzuspielen.

Moodboards sind Bildsammlungen (an einem Whiteboard oder auf Folien) von Orten oder Szenen, die ein Gefühl für das spätere Geschehen in den Lernräumen geben. Moodboards werden oft über mehre Tage oder Wochen hinweg weiterentwickelt.

Auf das Moodboard gehören:

- Beispielmöbel, z.B. Bilder aus den Koba-Steckbriefen, Fotos von Messen und Screenshots von Hersteller-Webseiten

- Fotos von Lernräumen der eigenen Hochschule oder anderer Hochschulen

- Fotos besonderer Orte, die die Stimmung des zukünftigen Lernraums einfangen, z.B. Cafés Messestände, Parlamentssäle, Museen, Hotellobbys usw.

- Szenen, die das Lerngeschehen abbilden, z.B. aus YouTube-Videos oder mit Legofiguren nachgestellte Szenen

- KI-generierte Bilder auf Basis der beschriebenen Lernaktivitäten

- Alles, was die Stimmung des Raums wiedergeben kann

Phase 5: Konzept schreiben

Damit alle verstehen, wie der geplante Lernraum funktionieren soll und die Anschaffung der Ausstattung gut begründet werden kann, empfiehlt sich schließlich ein strukturiertes Konzeptdokument. Dieses ist eine Diskussions- und Kommunikationsgrundlagen, wenn es später in die Planung und Umsetzung geht.

-

Name des Raums

Der Name ist eine einprägsame Arbeitsbezeichnung für den Raum, z.B. „Make Base“, „Großes Plenum“, „Future Skill Incubator“, „Das Studio“, „Programmierzirkus“.

-

Kurzbeschreibung des Raums

Die Kurzbeschreibung gibt in wenigen Sätzen wieder, welche Aufgabe der Raum erfüllen sollen, z.B. „Die Maker Base ist ein klassischer Maker Space mit Fokus auf digitale Produkte. Zudem ist es eine Base, da die gesamte Gebäudeebene als Maker Space und Werkstatt-Bereich genutzt werden kann. In der Base sind entsprechende Rollcontainer, -schränke und Trolleys geparkt. Hier findet man Ausstattung für verschiedene Komplexitätsstufen.“

-

Moodboards und Fotos von Prototypen

Moodboard und Fotos von Prototypen können aus dem oben beschriebenen Design-Prozess übernommen und fortlaufend weiterentwickelt werden.

-

Darstellung der primären und sekundären Funktionen

Die primären Funktionen beschreiben, welchen Zweck der Raum im Wesentlichen erfüllen soll. Die Gestaltung des Raumes richtet sich an diesen Funktionen aus. Beispiele für primäre Funktionen eines Maker Spaces:

- Doing, Tinkering: Ziel der Maker Base ist das Umsetzen von Ideen, Bauen nach Spezifikation, Dinge in die Welt bringen, Proof of Concepts

- Prototyping: Das Entwickeln, Ausprobieren und Verfeinern von Prototypen ist zentraler Bestandteil des Design Thinking Ansatzes.

- Build & Implement: Die Maker Base ist mit Gerätschaften ausgestattet, mit der Ideen aus der digitalen Welt in die physische Welt gebracht werden können.

Die sekundären Funktionen sind Gelegenheiten, die sich für eine Alternativnutzung bieten. Diese können entweder unmittelbar oder durch geringfügige Erweiterung der Anforderung erreicht werden. Beispiele für sekundären Funktionen:

- Prozesse beobachten: wie wird gebaut

- Dinge im „Entstehen“ sehen, über die Schulter schauen

- Offene Werkstatt

- Inspiration für neue Projekte

- Maker-Kits kennenlernen und bewerten

- Werkzeuge kennenlernen und im Einsatz sehen (Drucker, Cutter, Digitale Bausteine)

- Entwickeln von Komponenten, die in Projekten eingesetzt werden

- Testing: funktioniert eine Idee in der Wirklichkeit?

Dabei können die primären Funktionen sehr ausführlich beschreiben werden, ggf. unter Verwendung von wissenschaftlicher Literatur. Die sekundären Funktionen werden meist nur aufgelistet.

-

Anforderungen an den Raum

Aus der Beschreibung der primären und sekundären Funktionen lassen sich Anforderungen an den Raum ableiten, z.B.:

Maker Atmosphäre: Der Bereich muss zum Ausprobieren einladen, es soll keine hohe Barrieren geben, Material und Werkzeuge zu nutzen. Der Bereich soll eine Maker Culture fördern, und die Einstellung der Nutzer*innen so aktiven Bauen und Ausprobieren öffnen

Vielfalt: Der Raum soll unterschiedliche Makerkomponenten enthalten, die verschiedene Einstiegsgrade und Flexibilität ermöglichen

Arbeitsbank und Arbeitsplatz: Es muss Werkbänke geben, um stehend an Dingen zu bauen.

Show Case Cabinet: Das Einlagern und Zeigen von Artefakten, an denen gerade gearbeitet wird, muss möglich sein.

Ordnung: Die vielen Komponenten müssen schnell geordnet werden können. Sensoren und Bauteile müssen ready-to-use verfügbar sein.

Basis für den gesamten Werkstattbereich: In Koffern und Rollwagen solle eine Teilmenge der Werkzeuge verfügbar sein, um so Komponenten überall im Makerspace zu nutzen.

-

Lösungsbeschreibung mit Ausstattungsdetails

Die Lösung beschreibt das geplante Ausstattungskonzept, z.B. die Ausstattung des Maker Spaces mit:

- 2 Werkbänke und 6 Arbeitsplätzen mit Hockern

- 2 Schreibtischen und 2 Rollenstühle

- 2 Rollwagen für Maker-Komponenten, die überall im Gebäude genutzt werden können

- Bauteile verschiedener Maker-Systeme

- Ein 3D-Drucker

-

Hochschuldidaktische Begründung

Für die hochschuldidaktische Begründung und Beispiele für Einsatzzwecke können Sie auf die Koba-Steckbriefe zurückgreifen. Darüber hinaus können Literaturangaben zu Hochschulbau und Hochschulgestaltung den Bedarf für die Umsetzung erklären.

Das Konzept-Dokument ist ein lebendiges Dokument und kann fortlaufend weiterentwickelt werden. Es erleichtert die Kommunikation geplanter Vorhaben. Zudem hilft die strukturierte Beschreibung bei der Begründung der Notwendigkeit für die geplanten Anschaffungen, Investitionen und Umgestaltungsmaßnahmen.

Text: Prof. Dr. Christian Kohls